QUELLE BONNE IDÉE que celle de Virginie Blanchette-Doucet, une écrivaine que j’ai découverte il n’y a pas si longtemps ! Elle est aussi enseignante au cégep de Saint-Hyacinthe, de littérature bien sûr. Comme tous ceux qui pratiquent ce métier, elle doit sélectionner des ouvrages québécois et les présenter à ses étudiants. Quel auteur favoriser ? Des valeurs sûres, des classiques qui permettent de remonter dans le temps ou encore se rapprocher des jeunes et de leur réalité en leur proposant des romans plus récents. « Il me semble que c’est un grand pouvoir. Choisir un livre, c’est en délaisser tant d’autres… » dit-elle dans sa préface. Oui, les professeurs sélectionnent les auteurs qu’ils souhaitent enseigner en établissant leur programme de session. Un privilège certainement qui peut amener certains à choisir des titres fort discutables. Canons permettra aux éducateurs d’élargir leur horizon, je l’espère.

Je ne sais trop comment cela se passe dans les cégeps. J’y suis allé une fois en tant qu’écrivain pour l’un de mes romans. Un enseignant avait eu la bonne idée de choisir Le violoneux et de le faire lire à ses étudiants. J’ignore ce que ce groupe d’une vingtaine de garçons a retenu de ma fable poético-politique. Personne n’avait saisi la trame que j’ai soigneusement dissimulée dans ce roman qui tient du conte. Pour tout dire, je suis sorti de cette rencontre assez traumatisé.

Deux gaillards avaient fait un travail en équipe. J’étais resté sans mots devant mon livre éventré, déchiré en deux parts à peu près égales. L’un d’eux m’avait expliqué avec un grand sourire qu’il avait lu la première partie et que son comparse s’était occupé de la suite. Je n’avais qu’un terme en tête alors : sacrilège. Pour un amoureux des volumes comme moi, charcuter un roman ainsi était impensable. Je n’ai jamais osé demander au professeur comment il avait noté ce travail. J’avais trop peur de la réponse.

Et que dire des professeurs-écrivains qui n’hésitent pas à mettre leur propre ouvrage au programme ? Il me semble qu’ils devraient se garder une petite gêne et refuser de s’aventurer dans ce genre d’exercice. Comment demeurer neutre alors, faire lire cet ouvrage et partager son enthousiasme… pour soi ? Ça ne devrait pas être toléré dans un cégep.

QUESTION

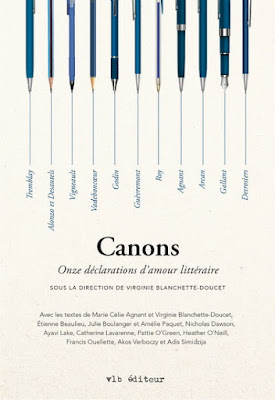

Onze écrivains ont accepté de répondre à la question de Virginie Blanchette-Doucet. Ils ont bien voulu se compromettre et choisir une œuvre québécoise pour expliquer pourquoi cet ouvrage a été si important dans leur parcours et comment il a changé leur vie. Les auteurs, parmi les élus, sont Michel Tremblay, Anne-Marie Alonzo et Denise Desautels, Gilles Vigneault, Pierre Vadeboncoeur, Gérald Godin, Germaine Guèvremont, Gabrielle Roy, Marie-Célie Agnant, Nelly Arcan, Mavis Gallant et Genevière Desrosiers.

Celles et ceux qui ont accepté de se confier sont Marie-Célie Agnant et Virginie Blanchette-Doucet, Étienne Beaulieu, Julie Boulanger et Amélie Paquet, Nicholas Dawson, Ayavi Lake, Catherine Lavarenne, Pattie O’Green, Heather O’Neill, Francis Ouellette, Akos Verboczy et Adis Simidzija. Des noms que j’ai fréquentés pour la plupart. Un choix fort pertinent qui témoigne de la réalité québécoise de maintenant. Plusieurs sont des émigrants qui ont croisé un écrivain ou une écrivaine du Québec à un moment important de leur vie. Une rencontre qui a transformé leur regard et leur quotidien dans leur société d’adoption. Ce fut un déclic et cela leur a permis de se sentir vraiment à la maison.

Tous et toutes devaient sélectionner une œuvre d’un écrivain ou écrivaine du Québec. Fort heureusement. Je suis persuadé que si on leur avait laissé pleine liberté, le choix aurait été autre. Cela dit sans arrière-pensées.

RÉUSSITE

Dans mon cas, si j’avais eu à faire cet exercice, j’aurais opté pour Une saison dans la vie d’Emmanuel de Marie-Claire Blais. Cet ouvrage a changé ma vie de lecteur et aussi de futur écrivain.

Des moments uniques, des circonstances qui permettent de croire, du moins pour ceux et celles qui rêvent de manier les mots, qu’ils peuvent se lancer dans la folle entreprise de dire le monde. L’une de ces rencontres improbables est certainement celle de Gilles Vigneault et d’Akos Verboczy.

« Comme vous, le recueil était déjà vieux. On avait massicoté ses pages grises des décennies plus tôt, ses coins cornés trahissaient un lecteur avide. Mais les poèmes qu’il enfermait restaient tout jeunes. Je l’ai encore. Il est placé bien en vue dans ma bibliothèque. Pour me rappeler cette rencontre avec ma première blonde et cette autre rencontre avec vos mots qui, toutes deux, disent cette chose bizarre : il y a ici un pays, qui n’est pas tout à fait un pays, mais qui est le mien. » (p.65)

Je pourrais m’attarder à chacun de ces textes forts intéressants et signifiants. Tous témoignent d’une sorte de coup de foudre, d’un dialogue qui ne peut survenir que par la lecture qui touche le corps et l’âme. Je signale Étienne Beaulieu et tout ce qu’il dit de si percutant sur Pierre Vadeboncoeur que j’ai côtoyé un certain temps à la CSN et à l’Union des écrivains et des écrivaines du Québec.

« Avec le recul, je pense que ce recueil d’essais constitue un moment crucial, non seulement dans son parcours d’écrivain ou dans celui de l’histoire de l’essai québécois, mais aussi dans l’évolution du Québec moderne et peut-être de la pensée elle-même. » (p.134)

Ou encore ce qui a séduit Heather O’Neill dans les écrits de Mavis Gallant. Elle y a trouvé une sœur et une confidente.

« Je connais parfaitement ce sentiment. Quand j’étais petite, les membres de ma famille me traitaient comme si j’étais en quelque sorte un sous-homme. Si j’essayais de dire que j’étais malheureuse, ils se moquaient de moi. Comme si c’était stupide de ma part de supposer que quelqu’un se souciait de mes sentiments. J’étais trop pathétique pour ressentir de la joie ou de la tristesse. Mon but dans la vie était de me soucier de leurs sentiments à eux. Ils me traitaient comme si j’étais l’esclave de la famille.

Ils insultaient mes amis et s’en moquaient régulièrement. Mon père appelait leurs parents et leur disait que je n’avais pas le droit de jouer avec eux. On ne me laissait jamais parler de mes projets d’avenir. On m’a dit que je ne serais jamais autorisée à déménager. Je n’avais pas le droit de me marier ni d’aller à l’université. Je devais rester dans ce petit appartement avec mon père pour le restant de mes jours. Ma vie ne m’appartenait pas. Elle lui appartenait. » (p.34)

Ces textes devraient être placés dans les mains des étudiants pour leur faire comprendre qu’un livre est beaucoup plus qu’une histoire ou un travail que l’on oublie rapidement. C’est surtout une rencontre entre deux esprits, deux souffles, deux âmes qui se parlent et fusionnent en quelque sorte. Surtout pour prendre conscience que ce contact va les suivre tout au long de leur vie et qu’elle peut orienter leur regard sur leurs proches, la société et les affaires des humains. S’aventurer dans un livre et le savourer pour ce qu’il est, pas juste un travail scolaire. La lecture d’un ouvrage de fiction permet à un lecteur et un écrivain de s’accompagner dans la belle entreprise de découvrir leur milieu.

« Je pense qu’une œuvre devient majeure à partir du moment où elle crée des ponts qui n’existaient pas encore : des ponts entre des phénomènes en apparence irréconciliables, entre les émotions contradictoires, mais aussi entre nous et les autres, entre nous et le monde. » (p.117)

Et aucun des participants n’a eu la tentation de déchirer un roman et de le partager avec un autre, fort heureusement.

Canons permet de plonger dans l’univers d’écrivains, de découvrir ce qui crée des liens entre eux et aussi tout le pouvoir que certains volumes peuvent avoir chez un lecteur.

Une lettre d’amour, une rencontre unique, importante, une idée formidable qui peut devenir une initiation à la lecture d’ouvrages de fiction et qui devrait circuler dans les classes des cégeps. Je l’espère. Un livre peut transformer une vie, je le sais. Et, je vous le jure, ça peut se produire plusieurs fois dans les tribulations de celui ou de celle qui s’abandonne totalement à l’aventure de la lecture.

BLANCHETTE-DOUCET VIRGINIE : Canons, Éditions VLB Éditeur, Montréal, 156 pages.

https://editionsvlb.groupelivre.com/products/canons?variant=43981690667265