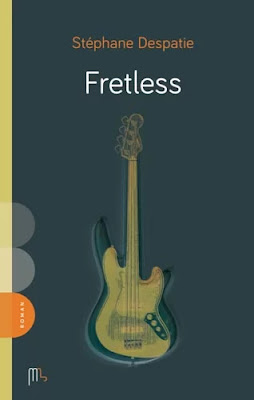

STÉPHANE DESPATIE a surtout publié de la poésie jusqu’à maintenant, une douzaine de recueils. Et le voilà qu’il nous offre un gros roman au titre un peu étrange : Fretless. La jaquette toute noire, révélatrice certainement où, debout, comme un personnage, une guitare basse à quatre cordes, monte la garde. L’auteur prend la peine de nous informer sur la quatrième de couverture. « Fretless est le nom que l’on donne à une basse électrique dont le manche est dépourvu de frettes, à l’instar de nombreux instruments à cordes. Cela permet une continuité d’une note à une autre lors des glissés et dans ce roman, on glisse beaucoup. » Comme les instruments de musique gardent tous leurs mystères pour moi, j’ai fait des recherches pour mieux comprendre. « Les frettes sont des petites barres métalliques que l’on peut retrouver sur un manche de guitare. Elles sont perpendiculaires à l’axe du manche généralement et son légèrement arrondies. » Voilà, vous savez tout maintenant ou presque. Un roman magnifique, un chant prenant qui puise dans les blessures de l’enfance, les espoirs, les élans, les amitiés si importantes qui vous permettent d’aller de l’avant, de découvrir une passion qui vous aspire. Un livre terriblement humain qui vient vous chercher et vous emporte au bout de soi, vous plonge dans la création qui devient vertige et refuge contre toutes les brutalités de la société. Et qui, parfois, vous fait croiser l’amour.

En ce moment où on ne parle que du décès de Karl Tremblay et des Cowboys fringants, on peut croire à une coïncidence fascinante pour Stéphane Despatie. Oui, il est question de chansons, d’un groupe nommé Rouge Malsain. Ralph, le narrateur, est le bassiste et le parolier de cet ensemble. Des amis proches, toujours sur la route, nous plongent dans un milieu peu fréquenté par les écrivains. Bien sûr qu’il faut des connaissances pour se risquer dans cette voie. Je dois avouer que cet univers reste mystérieux pour moi, même si j’écoute beaucoup de musique, et ce dans tous les styles. Je ne suis pas passionné cependant au point de faire des recherches sur des interprètes que j’aime ou encore sur des ensembles réputés.

Voilà une belle raison pour s’aventurer dans ce roman un peu déstabilisant par certains aspects. Despatie nous entraîne dans le monde de la scène populaire, dans la vie de ces nomades du spectacle.

UN MONDE

Ce roman m’a rapidement aspiré et c’est tout un univers qui s’est offert à moi. Le groupe connaît un certain succès et il franchit les frontières pour se retrouver en France et parfois ailleurs. Une vie trépidante avec des déplacements constants, des spectacles qui s’enchaînent, des rencontres marquantes avec certaines vedettes, des amours qui durent le temps d’une nuit, l’alcool et les substances qui vous plongent dans des stances quasi mystiques. C’est surtout un monde d’amitiés qui prend ses sources dans l’enfance, à Montréal, dans un quartier populaire. C’est touchant de voir les efforts de ces jeunes adolescents qui tentent de s’arracher à leur milieu difficile par la musique, la composition et les concerts.

Ralph raconte des périodes heureuses et intenses, celles du groupe, des complicités qui se nouent et qui provoquent des tensions, des moments douloureux, les gangs et les confrontations, les coups pour survivre. Il y a ceux qui s’en sortent et ceux qui n’y parviennent pas, des filles qui se retrouvent à la rue et qui finissent dans un parc, assassinées par un psychopathe. Certaines de ces amies, d’anciennes flammes, hantent Ralph et il arrive difficilement à les oublier.

« Si se battre était l’arme pour éviter d’être un souffre-douleur, aux échecs, montrer qu’on avait ce qu’il faut pour se battre pavait la route pour la victoire. Finalement, tout ça, encore une fois, était une affaire de reconnaissance. Pour la majorité d’entre nous, il n’était pas question de dominer ou je ne sais quoi du genre, mais bien de survivre. Je ne parle pas de survivre physiquement ; les coups échangés se concluaient rarement en blessures graves. Quoiqu’à bien y penser, des commotions cérébrales, ce n’est pas rien, et on en a eu probablement plusieurs. Moi le premier. » (p.70)

La musique avant tout qui soude les instrumentistes, qui permet de perdurer et de s’inventer une vie autre. Un milieu où tout le monde connaît les tares et les aspects lumineux des organisateurs, de certaines vedettes, des agentes qui luttent pour que leur groupe s’impose et continue d’avoir accès aux scènes les plus prestigieuses. Des affinités avec certains et d’autres qui semblent posséder l’art de susciter la grogne autour d’eux. Tout cela avec un passé qui marque le présent, une enfance qui leur a donné un élan.

Tous restant des « étoiles filantes » jusqu’à un certain point même quand le feu sacré commence à s’éteindre. La vie de ces musiciens qui faisaient la fête chaque soir, avec des filles interchangeables, en a brisé plus d’un. Et souvent, ils sont là le temps de quelques succès et après, chacun va son chemin, vers un quotidien plus rangé et moins exigeant.

« À cette époque, Michel se prenait un peu pour Jim Morrison et dans son exercice d’approfondissement du personnage, il lui arrivait parfois d’expérimenter les limites, les crêtes, les sommets ou plus précisément, les bords de tout. Il les cherchait, surtout lorsqu’il était tard. » (p.129)

Cela m’a fait penser à mon séjour à Montréal, où nous nous retrouvions régulièrement à La casa de Pedro. Gilbert Langevin m’entraînait partout et m’initiait à la vie nocturne, celle des poètes, des marginaux qui espéraient écrire le succès du jour. J’y ai croisé Claude Gauvreau et Armand Vaillancourt, Gaston Miron parfois, pas très souvent, Ginette Letondal la comédienne à la voix envoûtante. Claude Dubois en était à ses débuts et Pierrot le fou ne savait quoi inventer pour attirer l’attention. Bien des inconnus maintenant qui rêvaient de gloire et de célébrité. La bohème, la fête, les querelles pour une strophe ou un poème que l’on s’accusait de voler à l’autre, des moments de grâce à écouter Langevin délirer ou Miron prêcher comme un ancien curé.

AMOUR

Tout ça avec l’amour de Ralph pour Émilie qui l’envoûte et qui reste une sorte de fantasme inaccessible malgré des rencontres et des moments d’intimité. Une femme furtive et insaisissable comme ce tableau qu’il a vu, un triptyque d’un peintre montréalais qui le hante, l’obsède et qu’il veut acquérir à tout prix.

Une quête, une recherche du beau, du bon, d’un art qui vous élève l’âme et le cœur, qui vous place devant une œuvre qui parle à l’être. Une espèce de mutation ou d’envol, semblable à la chenille qui se transforme pour connaître l’ivresse, le léger et le vertige de l’espace. C’est tout cela ce roman touffu, dense comme une jungle avec ses personnages qui se succèdent, s’imposent ou fuient pour ressurgir au moment où on ne pensait plus à eux. Une vie en kaléidoscope qui vous propulse en avant et vous aspire. Une sorte de longue bascule qui avale la plupart, mais aussi un élan pour certains qui savent s’accrocher à des souvenirs douloureux et terribles. Comment oublier le massacre de Polytechnique, la mort de tant de filles que Ralph a côtoyées ? Le meurtrier demeurait à quelques pâtés de maisons et ils se sont croisés souvent.

« Et aujourd’hui, je ne pouvais ignorer mes brèves rencontres avec Marc Lépine au dépanneur de la rue Bordeaux, non plus le fait que j’avais déjà dansé au Clandestin avec quelques victimes du drame. » (p.261)

La folie tout près, dans le quotidien, dans sa tête, dans son intimité qui laisse des traces qui ne s’effaceront jamais. Au moins, il reste la poésie, la musique, un tableau qui le pousse vers le beau, le mieux, l’élévation. C’est certainement ce que peut l’art sous toutes ses formes, l’expression qui peut sauver même les plus poqués.

STÉPHANE DESPATIE, Fretless, Éditions Mains libres, Montréal, 312 pages.

https://editionsmainslibres.com/livres/stephane-despatie/fretless.html